国家能源集团新能源院:戈壁深处,科技铸就“蓝海之光”

时间:2025-08-05 17:11 来源:中国煤炭网 作者:杨斌 点击:次

在内蒙古鄂托克前旗的戈壁腹地,由国家能源集团新能源院与国家能源集团国电电力携手打造的国内首个“沙戈荒”光伏实证基地,如同镶嵌在金色荒漠上的巨大“蓝宝石”熠熠发光。 该基地依托已投产的我国单体最大采煤沉陷区光伏项目——蒙西300万千瓦蓝海光伏电站进行建设,2025年5月30日我国首个“沙戈荒”光伏实证基地正式投运。 创新攻坚:破解行业难题的智慧探索 在“沙戈荒”地区,特别是采煤沉陷区建设大型光伏项目,面临沉降难以预测治理、施工效率低下等多重挑战。面对行业普遍存在的组件与支架分开设计、采购、安装模式导致的效率低、成本高、工期压力大等核心痛点,新能源院与国电综合能源内蒙古公司成立联合攻关团队,展开了一场与戈壁严苛环境的博弈。 新能源院雷浩洋博士提出创新思路:“要给沉降装上‘监控摄像头’,给光伏支架装上‘聪明大脑’!”他带领团队创新研发出“空天地”一体化沉降监测技术,构建全方位“监测网”;同时攻关柔性可调的光伏支架技术,赋予支架“灵活四肢”,在国内首次实现了光伏系统主动纠偏技术。“这不仅是一个项目的落地,更是采煤沉陷区光伏发展的新起点。我们要让这套创新方案在此开花结果,为行业提供可复制的样板,让国能方案走出去。”该技术成功应用时,雷浩洋目光坚定地说。

新能源院研发的柔性支架 针对组件与支架分离的行业痛点,攻关团队创新性提出“一体化组件”设计理念,技术负责人付鹏博士表示:“一体化组件是常规组件的升级,这如同买家具时从分别购买桌子和桌腿组装,升级为直接选用‘组装式家具’,一步到位。” 团队还深入研究组件钢包边、四边紧固、承插式连接等关键技术,使组件和支架成为“亲密无间的搭档”,研发了基于一体化组件的机械化施工技术,使光伏安装像“搭乐高积木一样高效稳定”。这项创新技术直击行业效率与成本痛点,有效降低组件成本40元/千瓦,提高施工效率28%。

一体化组件机械化施工现场 数据支撑:双重验证体系背后的“数据工匠”

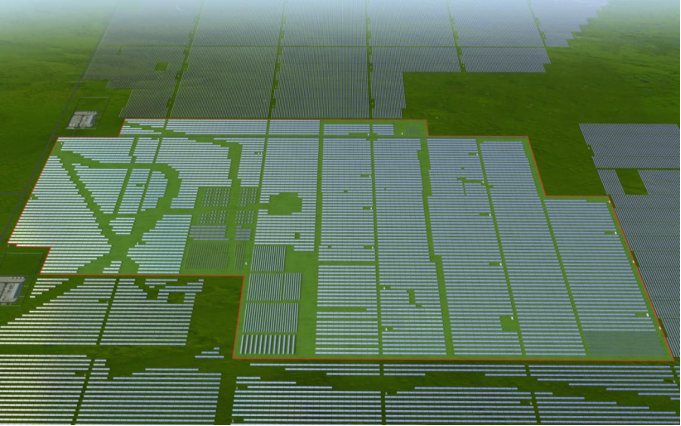

实证基地效果图 该项目位于毛乌素沙漠边缘,此处土壤沙化、干旱少雨、风沙大、昼夜温差大的气候特点在我国西北地区具有很强的代表性,实证基地的宝贵数据可为我国西北“沙戈荒”地区的光伏开发提供重要的支撑。 方案设计阶段,研发团队通过反复推演计算,结合实际性能监测需求,运用三维建模软件对场地布局进行50余次优化,最终方案可实现土地利用率提升10%、发电量增加9%。 这份顶层设计方案不仅规划了场地与设备布局,还详细制定出数据采集与分析流程,为实证基地建设规划了高标准的蓝图。“这里产出的真实运行数据,将根治参数虚标乱象,重塑行业评估标准。”项目经理杨斌介绍。 智慧赋能:“三智融合”驱动发电效能提升 攻关团队将三大智慧系统深度融入设计架构,如同为电站构建起一套协同联动的控制中枢。数字孪生预演平台如运筹帷幄的“军师”,在建设前模拟优化系统配置;无人机巡检图谱库化身“天空之眼”,基于热斑数据反向优化组件设计;自动清洁效能模型则如精明的“管家”,动态调整清洗策略,提升有效发电时长12%。 光伏基地建有高精度测量实验室,通过AAA级瞬态功率测试仪标定组件入场性能参数、高精度功率分析仪验证新型逆变器响应特性等,确保实证数据的准确性和权威性。“每块光伏板都是数据传感器,我们在设计端植入百余组对比实验参数,让电站自身产出优化答案。”新能源院设计优化研究中心负责人乔加飞自豪地介绍。 在实践中“淬炼”出的设计优化原则,已成功应用于甘肃、新疆等沙戈荒项目,不仅填补了国家能源集团大型实证平台空白,更成为行业技术与工程管理的双重标杆。 |

- 上一篇:能源保供线的“风雨博弈”

- 下一篇:淮北矿业集团与鄂城钢铁举行工作交流座谈会